古老印加帝國的搖籃「庫斯科」

1983年,城市中的古城列入聯合國教科文組織世界遺產,登錄名稱為『庫斯科古城』

Photo by Gary Hsu

在暴動抗議聲浪中,從阿雷基帕到庫斯科,原先9小時車程,變成24小時。所搭乘的客運巴士,還被示威者,噴上他們憤怒的語音。庫斯科從不休息,半夜深夜裡,酒吧人潮依舊穿梭在泛黃街燈。其古老的歷史文化底蘊,在街道、廣場和山谷中雲湧脈動。但穿梭的旅客沒有幾個人會被其歷史留下的印記和復雜的印加工程所感動,印加工程像其他文化一樣精準掌握了石材造型。

庫斯科武器廣場

Photo by Gary Hsu

Inti Raymi(太陽節)的場所。正是在這裡,弗朗西斯科·皮薩羅宣布征服庫斯科。隨著西班牙人的到來,廣場發生了翻天覆地的變化:石拱門和精緻的建築拔地而起,至今仍屹立不倒。我們坐在廣場正對面二樓餐廳,靜靜地端詳揣摩庫斯科這個古城,難以被撼動的人類歷史古文明的地位。你到這裡,你會非常自然不斷的從不同的角度與高度,去思考我人到底在哪裡?我人可以去哪裡?會有讓你亂了歷史時序的空間錯覺!

耶穌會聖殿

Photo by Gary Hsu

庫斯科大教堂

Photo by Gary Hsu

這座建築分兩個階段建造:首先,凱旋教堂建在舊SunturWasi(上帝之家)寺廟的頂部;後來,大教堂建在印加維拉科查宮殿的頂上。庫斯科大教堂,不只是一座可以讓觀光客拍拍照,到此一遊的冰冷建築物,蘊藏的文化底蘊,你可以從許多圖騰與線條,深刻察覺在建築外觀和內部採用文藝復興風格,內部有精美的雪松和榿木雕刻。唱詩班和講壇以其美麗而聞名。大教堂內依舊保存了庫斯科學派的重要繪畫收藏以及浮雕銀器,只可惜我們無法進入。

耶穌會聖殿

最初的寺廟建於1571年,位於舊阿馬魯坎查(印加華納卡帕克宮殿)的遺址上。1650年地震後,寺廟不得不於1688年重建。那天有幸參觀內部,可以從空氣凝結的氛圍中,感知千百年來印加文明,是多麼深刻畫痕值入人心,耶穌聖殿安撫人心那種無私與大愛!原來的設計和外觀更是安第斯巴洛克風格的典範。寺廟的正面採用重桌式建築,裝飾有中等高度的塔樓,並以精心打造的石牆為特色。進入聖殿後,我們的注意力將被三件式主祭壇和所羅門柱、木製講壇和眾多巴洛克風格、盤子風格和教堂風格的桌子所吸引。

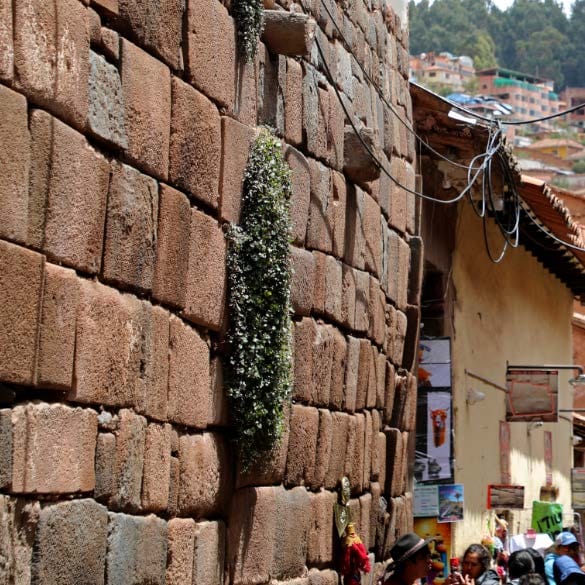

大主教宮殿和十二角石

Photo by Gary Hsu

Photo by Gary Hsu

Photo by Gary Hsu

沒有現代人類的愚笨,沒有工業機械化帶來的後遺症,更沒有所有的工業廢水殘留地球土地上。這座建築的歷史可以追溯到總督轄區,具有阿拉伯風格的建築風格。它建在印加羅卡宮殿的地基上,當你手摸滑潤的邊角石,你會實地感受當時工匠的用心,當你從側邊視角眼線,延伸去觀察,你會更加發現印加古文明數學運算,早早就已經奠基現在文明的基礎。現在是宗教藝術博物館的所在地。在Hatunrumiyoc街上,遊客可以看到古老的印加城牆,它是印加羅卡宮殿的一部分,是古代秘魯人拋光和放置每塊石頭的高超技藝的典範。

該建築以所謂的“十二角石”為特色,以其完美的石材切割設計和四角的貼合而名。

庫斯科還有個響亮的頭銜「南美洲的羅馬」

畫面摘錄於 https://trexperienceperu.com/blog/sacsayhuaman-fortress

中南美洲的主要城市中心點,多半會有「武器廣場」(PlazadeArmas,也稱為中央廣場),庫斯科也不例外。獨眼巨人堡壘薩克薩瓦曼(Sacsayhuamán,或Saqsaywamán)在庫斯科上方755英尺(230米)的山上俯瞰山谷。據說,在印加城市規劃中,庫斯科的佈局是美洲獅(印加人神聖的動物)的形狀,薩克薩瓦曼是它的頭和下巴。那個形像被強化了這座堡壘的巨大三層城垛呈鋸齒狀輪廓,面向庫斯科城市。

這時候,當你閱讀到這,你還在想甚麼呢?還是繼續當一頭沉睡的巨獅呢?還是亞洲的羅馬呢?